|

|

|

||||||||||||||||

| さて、最期の事例紹介です。 スケールの大きな、景観的アプローチをご紹介します。 | ||||||||||||||||

| ■ 事例8 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

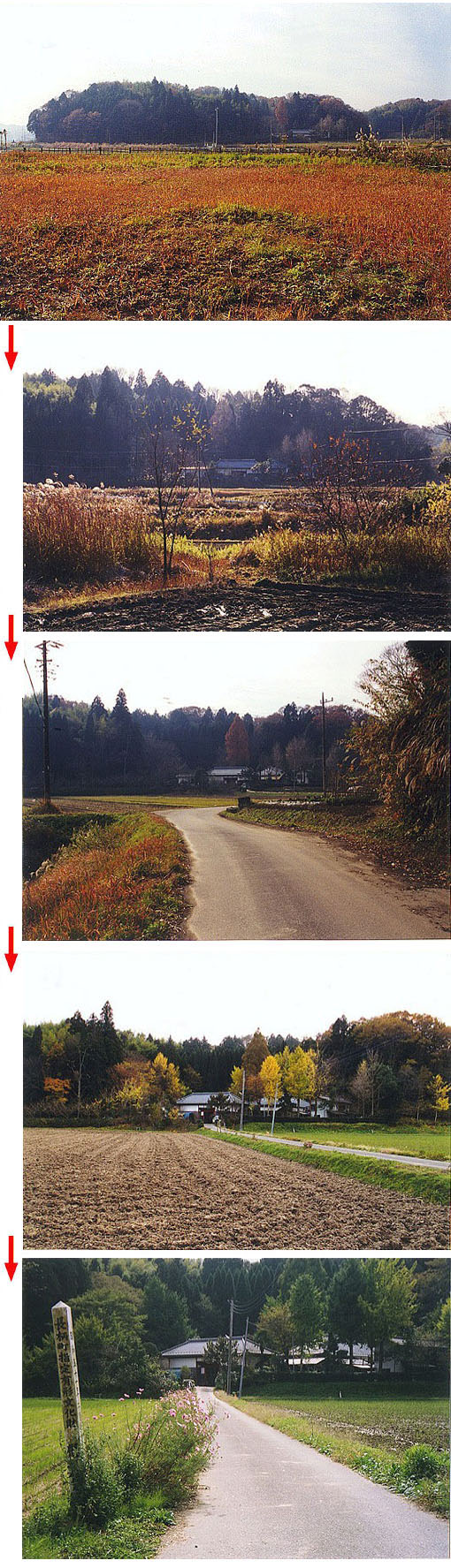

| アプローチのスケールを風景全体にまで広げた例です。 (勝手にそう思っているだけかもしれないのですが)遠くから見た様子は、鎮守の森を背後に控えた仁王門のようです。 一度その姿に目が留まると、人は、道を右に左に振れながらも、 視線はずっとその姿を追ってしまうのではないでしょうか。 木立の間から、雪を頂く駒ヶ岳の勇姿を、目で追い続けてしまうように。 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

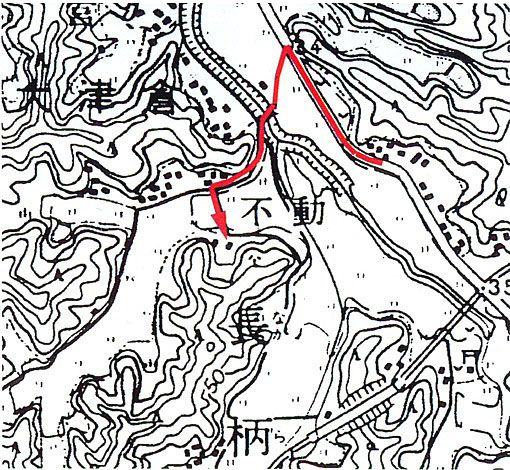

| この家は、北側の山裾の窪地に「袋」状にはまり込んでいる、 「日影さん」とご近所さんから呼ばれる方の家です。 今までご紹介して来た立地形式に当てはまらないので、 なぜここに在り、北側を向いているのか、 不思議に思いながら、地図を見ていると、あることに気が付いたのです。 これは予想なのですが、この家は「地理風水」を取り入れているのではないかということです。 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

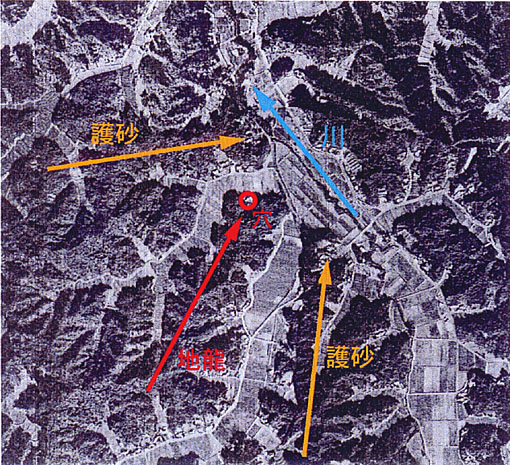

| その地理風水とは、山脈のエネルギーは地龍となって尾根伝いに走り、その山脈が地中に潜り込む寸前の所に「穴(けつ)」と呼ばれる窪地(気の溜まり)が在るのだというもの。 その窪みにエネルギーが溜まるというわけなのですが、それを守る「護砂」と呼ばれる山脈が左右を囲み、前面に川が流れている場所が、建物を建てる場所として最も良い場所であるという内容です。 | ||||||||||||||||

| 航空写真を見てみると、なんと、ほとんどバッチリのように見えます。 このお宅が、鎌倉から来られた方で、文化財に指定されている観音像を所有されているという事実も、その考えを裏付けているような気がしています。 (気がしているだけかもしれないのですが) | ||||||||||||||||

| 北側を向いていることだけが気になっていたのですが、 第2回でお話しした、 屋根が茅葺きの時代には、防風を優先して山の北側の裾に家を建てるのが一般的だった、ということが関係しているのではないかということで、納得。 日当たりよりも、地勢を優先した事例と言えるのではないでしょうか。 風水的に良い場所や、水利や防御との関係の中で合理的に考えられたものは、 同時に「見栄え」も良いということは、やはり驚きなのであります。 | ||||||||||||||||

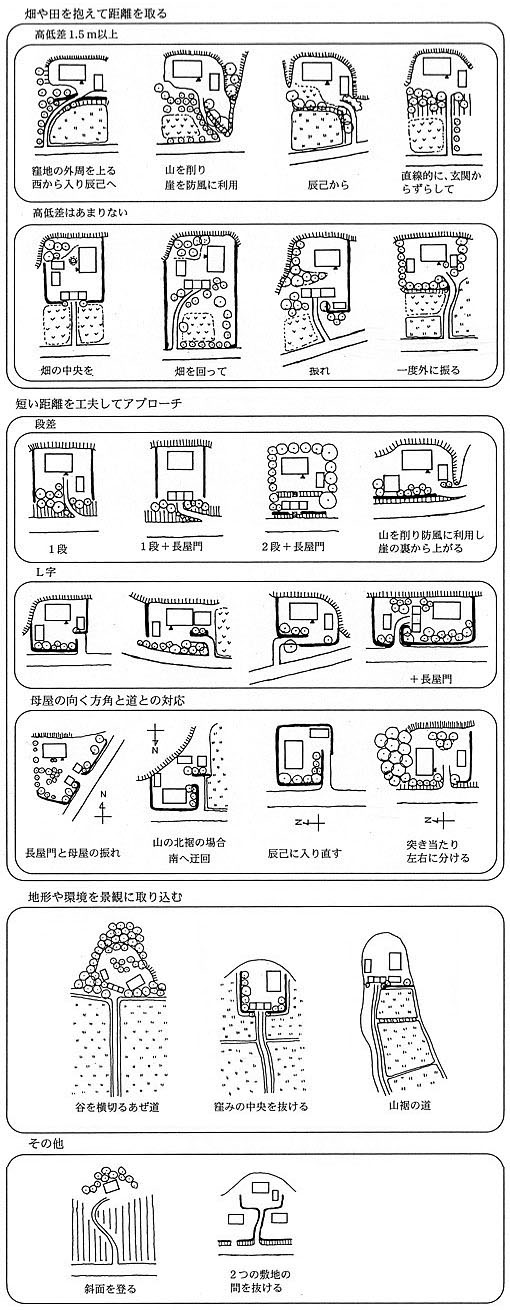

| 以上で、詳細な事例紹介はこれで最期となりますが、 その他の事例を含めて、類型集としてまとめてみました。 | ||||||||||||||||

| ■ アプローチの類型 | ||||||||||||||||

| 第1回の写真集に登場する事例や、 その他の事例を、配置図でご紹介します。 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| いかがでしたでしょうか? お伝えしたいことは他にも有りますが、 次回、そろそろまとめに入りたいと思います! | ||||||||||||||||

| 次号へつづく | ||||||||||||||||

●<おおつぼ・かずろう> 建築家 |

||||||||||||||||

Copyright(C)

2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |

|||