|

|

|

||||||||||||||||

アケビの季節になりました。といっても、今は実のほうではなく、新芽のほうですが。 |

||||||||||||||||

● |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| ミツバアケビの果実準備中(平成20年6月11日撮影) | ||||||||||||||||

4月〜5月頃にかけて花が咲くアケビは、本州から九州まで分布(ミツバアケビは北海道から九州)しています。アケビが樹木というと違和感があるかと思いますが、木本つる植物(籐本という場合もあります)で、林のへりや道路脇などの日当たりがよいところでよく見かけます。つるは左巻き(後述)で他の木に絡み付いて生育しています。 |

||||||||||||||||

| ●食用に | ||||||||||||||||

アケビの新芽はおひたし、胡麻和えなどにされ、冒頭に書いたとおり新潟県では「木の芽」といって珍重しています。春先に飲み会があったときに、どんぶり一杯に出てきたことがありました。知らない人は特に何とも思わないでしょうが、1.5〜2.0mmほどのアケビの新芽をそれだけ集めるのは大変です。お店の人の苦労を思い描いたものです。 |

||||||||||||||||

| ●薬用に | ||||||||||||||||

アケビのつる性の茎を1〜2mmほどの輪切りにしたものを「木通(もくつう)」といい薬用にします。利尿作用、鎮痛作用、強心作用があり関節リュウマチや神経痛、血行不良などに使われます。本草綱目によると、つるには細い穴があり通っているので古くは通草といい、今は木通というと記載されています。 |

||||||||||||||||

| ●染料 | ||||||||||||||||

特別によい染料ということも無いのですが、アルミ媒染で黄色、銅媒染で生壁色(茶色がかった鼠色)、鉄媒染で鶯色を染めます。 |

||||||||||||||||

| ●左巻き、右巻き | ||||||||||||||||

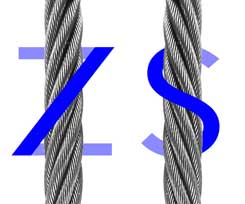

結構間違いがあるというか言い方が徹底されていないというのか、本によって右巻き左巻きの考え方が違い逆のことが書いてあるので、とても迷います。アケビは左巻きに巻いていきますが、左巻きってわかりますか? |

||||||||||||||||

ちなみにこのいい方でアケビのつるの巻き方を表現すると「Z巻き」になります |

|

|||||||||||||||

| ●遊び | ||||||||||||||||

アケビの雌花を使った遊びでよく紹介されているのですが、「昔の子供の遊びで、めしべを手に乗せてたたくと柱頭を下にして起き上がる」という遊びをご存知ですか? |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

ミツバアケビの花 矢印部分が雌しべ |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

(写真1)このとき他のめしべにはくっつかないようにします |

(写真2)3本ほど立ち上がった状態 | |||||||||||||||

ミツバアケビの雌しべは長さ1cmくらいで、先端に花粉がつきやすいように粘着性があります。それを手のひらに載せ(写真1)たたく(振動させる)と、粘着性のある部分が手のひらにくっついたまま逆立ちしたように(写真2)なります。 |

||||||||||||||||

| ●その他の利用 | ||||||||||||||||

アケビはつるが強靭なので、バスケットやかばん、魚籠などに利用されてきました。また輸出用に洋服入れやカバンを作っていたようです。その場合は、表皮を取り去って漂白した素材を使ったようです。 |

||||||||||||||||

| 【標準和名:アケビ 学名:Akebia quinata Decaisne.(アケビ科アケビ属)】 | ||||||||||||||||

【標準和名:ミツバアケビ 学名:Akebia trifoliata Koidz.(アケビ科アケビ属)】 |

||||||||||||||||

| ●<いわい・じゅんじ> 樹木の利用方法の歴史を調べるうち、民俗学の面白さに目覚め、最近は「植物(樹木)民俗学」の調査がライフワークになりつつある。 |

||||||||||||||||

Copyright(C)

2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |

|||