|

連載 |

|

| |

杉という木材の建築構造への技術利用/第3回 「杉による水平構面をつくる・その1」 |

文/写真 田原 賢 |

| |

「杉の可能性を引き出す」木造建築の構造を、実例をもとに紹介していきます |

| |

|

|

| |

杉の板材を利用した水平構面の性能実験(流しダボ工法) |

| |

|

| |

本工法は、「木構造建築研究所 田原」の杉の可能性を引き出す独自の工法なので、使用に当たっては構造計算等の現行の建築基準法の仕様規定に則って、実務で使用時には仕様規定を守る必要がある。

杉の板材を利用した水平構面の性能実験(流しダボ工法)の様な工法も建築確認申請をしようとすれば、建築基準法令46条4項における性能評価機関(数百万以上の資金と半年から1年程度の評価期間が必要)の評価申請を行なうことで建築できる可能性があるが、なかなか現状では経済的に見て難しいと思われる。

しかし、ここでは当方だけの技術でなく「杉を利用したい」と思う人に対して、提案型の構造技術公開で、これらをヒントにさらなる「杉の可能性」を目指して欲しい。

以下に今回の実用化に向けた実験の概要を掲載する。 |

| |

|

| |

目次 |

|

| 1.はじめに |

杉という木材の建築構造への技術利用/第3回

今月号に掲載 |

| 2.実験概要 |

(1)実験実施機関 |

| (2)実施期間 |

| (3)実験者 |

| (4)実験体 |

| 3.試験結果 |

(1)試験結果の表 |

杉という木材の建築構造への技術利用/第4回

来月号に掲載 |

| (2)試験体の破壊状況 |

(3)各試験体の荷重−見かけの変形角曲線

完全弾塑性モデルによる降伏耐力・終局耐力等の求め方 |

| (4)試験結果より得られた剛性 |

| (5)流しダボ仕様の検討例 |

(6)杉の厚板による従来の隠し釘による検討例 |

(7)実験データからの床倍率算定結果 |

| 4.まとめ |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

1.はじめに |

| |

杉板材による有効利用がさけばれて久しいが、その有効利用方法は未だ道なかば状態といって良い。各企業や各林業組合・製材企業等において、色々と相違工夫され開発されている技術はどれもクローズ的技術であり、オープンなシステムとしての杉の板材利用がされていないのが現状である。

杉の板をどのように有効利用すればいいのか、分からない人が多いのが現状であるが、それらを技術的に補い、杉の本来の良さを活かすようにしなければ構造用合板の性能や、コストに対して、太刀打ちできないのである。

木造住宅設計の現状では、杉の厚板による床や屋根面は、本実加工された杉の厚板に隠し釘で止めるやり方がほとんどであり、今回はその性能も合わせて実験し、その性能を把握することとした。

この実験によるシステムは、当事務所がオープンな技術として、林業の活性化を願ったもので、その手法は杉板と流しダボにより水平構面を構成するもので、工夫次第で構造用合板に匹敵する性能を持たせるべく、その性能を検証実験したものである。

杉の厚板を使用するの床や屋根面等の水平構面であれば、今施工している構法ではどの程度の構造性能が必要かを理解することが重要であり、杉の特性を理解し、危険な使用方法をしなければ杉だって十分に使えると思われる。 |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

2.実験概要 |

| |

| |

|

| (1)実験実施機関 |

千葉県千葉市幕張 高度ポリテクセンター 実験棟 |

| |

|

| (2)実施期間 |

2000年7月12日〜14日 |

| |

|

| (3)実験者 |

田原 賢

村田幸子

中尾裕樹

江見 歩 |

木構造建築研究所 田原

木構造建築研究所 田原

木構造建築研究所 田原

木構造建築研究所 田原(当時所員) |

| |

藤野栄一 |

高度ポリテクセンター(当時) |

| |

|

|

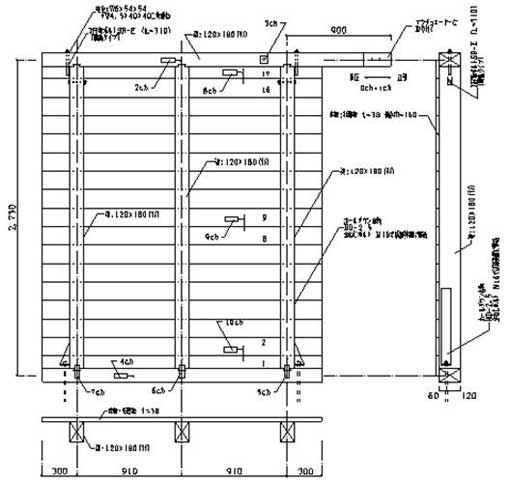

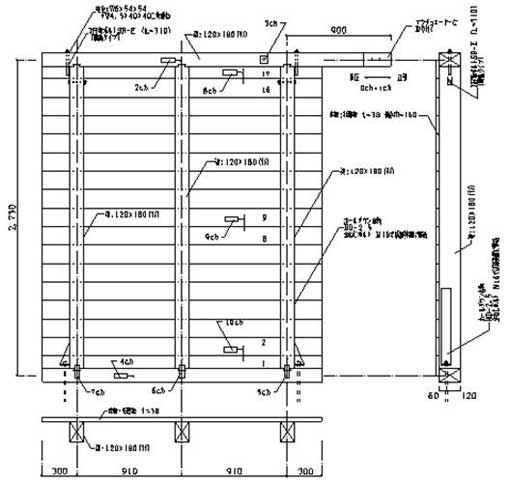

| (4)実験体 |

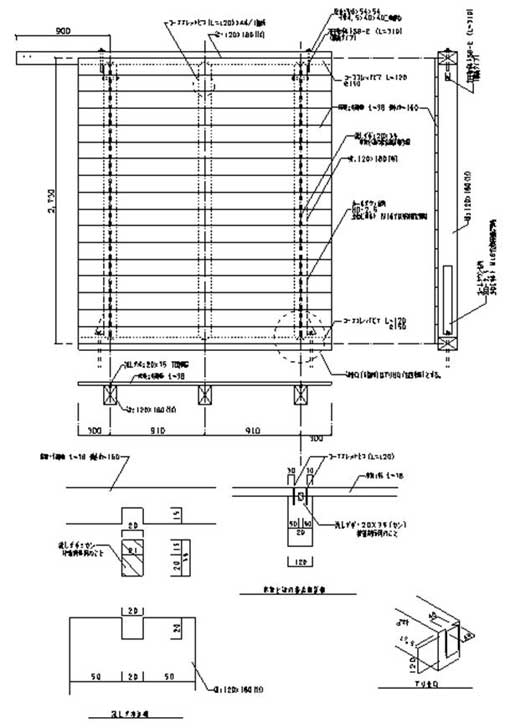

板材:美山産杉板 160mm×3000mm t=38mm

(流しダボに取りつくための溝切り 20mm×160mm 深さ15mmを両端の梁に取りつける部分に設置) |

| |

|

| |

軸材:b(1820mm)×h(2730mm) 芯々 |

| |

|

| |

梁:120mm×180mm(杉) L=2610mm 3本 端部蟻仕口加工

(上記のうち両端2本の梁に流しダボ取り付けのための溝掘り位置 20mm×20mm L=2610mm) |

| |

|

| |

梁:120mm×180mm(杉) L=2420mm 2本

(直交より取り付く梁材3本を受ける蟻仕口加工) |

| |

|

| |

流しダボ:20〜21mm×35mm(カシ) L=520mm 12本 |

| |

|

| |

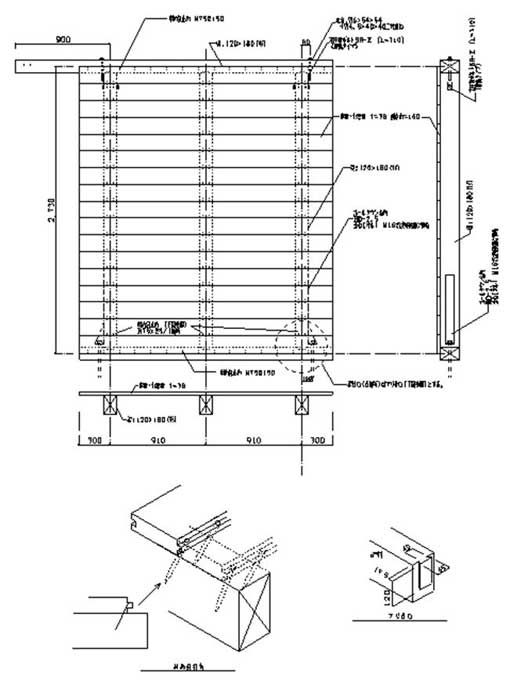

試験体は水平構面の仕様を、流しダボと斜め隠し釘打ちの2種類を設定した。 |

|

| |

|

| |

|

| |

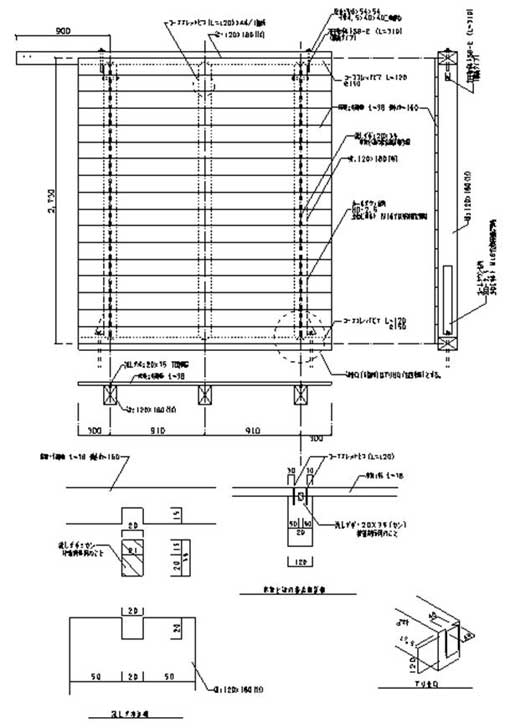

●流しダボによる水平構面の仕様 |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

●釘斜め隠し打ちによる水平構面の仕様 |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

●試験体製作状況 1

板材と流しダボとコーススレッドビスによる床の水平構面の試験体作成 |

|

●試験体製作状況 2

板材と流しダボとコーススレッドビスによる床の水平構面の試験体作成 |

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

●試験体設置状況

柱脚にホールダウン金物2.5t用、柱頭に羽子板ボルトを両サイドの柱に設置した。 |

|

●板材の年輪状況

美山町における杉板材を使用した。写真でも分かる通り、杉板の年輪の緻密さがよくわかる。 |

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

●板の木口状況

板材の働き幅は160mmで約10mmの本実加工が施されている。 これは美山町の杉板材として加工販売されている杉材である。 |

|

●板材の年輪状況

板材の水平加力によるズレ等を計測するための番号を各板に設置した。 |

| |

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

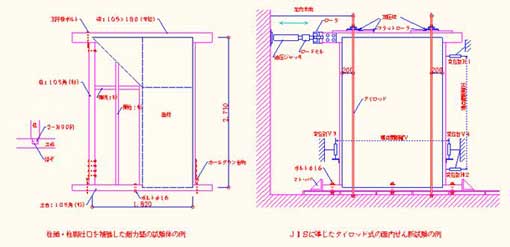

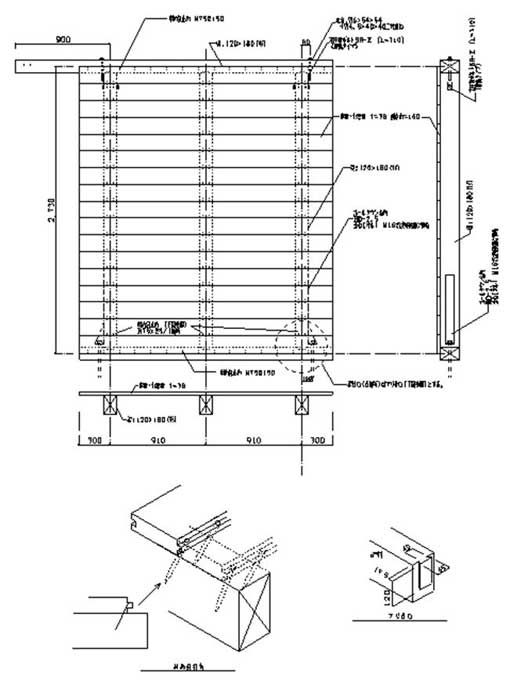

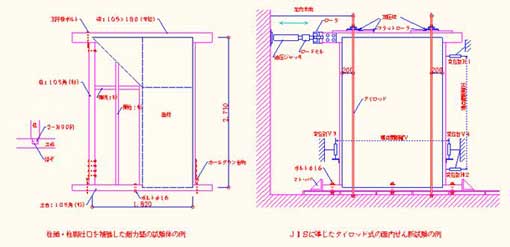

令第46条第4項表1の(八)に基づく木造軸組耐力壁の試験法、評価法 |

| |

施行令第46条第4項表1の(八)に基づく木造軸組耐力壁の試験方法と評価方法を示す。

これは、指定性能評価機関が耐力壁の倍率を評価する場合に採用する方法である。

以下は面材系耐力壁の方法であり、これまでの方法(日本建築センターの低層建築物の構造耐力性能評定に関する技術規定・木質系)と大きく異なる点は次のとおりである。 |

| |

|

| |

1 |

試験では、せん断要素である面材が先行して終局破壊をするように、軸組の仕口部を補強する。 |

2 |

安全限界に対応するために、正負交番繰り返し加力とし、繰り返し加力に対する性能を確認する。 |

3 |

倍率を算定する基準耐力は、降伏耐力Py、終局耐力Pu×(0.2/Ds)、2/3Pmax及び特定変形時の荷重の各平均値にそれぞれのばらつき係数を乗じて算出した値のうちで最も小さい値とする。 |

4 |

壁倍率=1を算定する数値は1.96kN/m(200kgf/m)とする。 |

|

| |

|

| |

|

| |

1.標準試験体 |

| |

1 |

軸組寸法:標準試験体は2Pとし、幅1.82m (又は2.0m)、高さ2.73m程度とする。 |

2 |

軸組は柱、土台、間柱、梁等で構成する。木材は梁を米松、他は杉とする。 |

3 |

柱の仕口はほぞ有りとする。面内せん断試験時に、柱頭、柱脚部の仕口が先行して破壊しない構造方法とする。(金物等で仕口を補強する。) |

4 |

試験体数は、3体とする。 |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

2.試験体の設置と試験方法 |

| |

試験方法 |

| |

1 |

加力方法は正負交番繰り返し加力とし、繰り返し履歴は真のせん断変形角が1/600、1/450、1/300、1/200、1/150、1/100、1/75、1/50redの正負変形時に行なう。 |

2 |

試験体3体のうち1体は、同一荷重段階で3回の繰り返し加力を行なう。 |

3 |

最大荷重に達した後、最大荷重の80%の荷重に低下するまで加力するが、試験体の変形角が1/30rad以上に達するまで加力する。 |

|

| |

|

| |

●変位計の取り付け位置(試験体裏側) |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

チャンネル番号一覧 |

| |

| 0ch・・・・ロードセル |

| 1ch・・・・アクチュエーター変位 |

| 2ch・・・・制御用変位計 |

| 3ch・・・・頂部水平変位(ワイヤー式) |

| 4ch・・・・土台変位 |

| 5ch・・・・縦枠材浮き上がり 1 |

| 6ch・・・・縦枠材浮き上がり 2 |

| 7ch・・・・縦枠材浮き上がり 3 |

| 8ch・・・・杉板相互のズレ 上部 |

| 9ch・・・・杉板相互のズレ 中部 |

| 10ch・・・杉板相互のズレ 下部 |

|

|

|

| |

|

| |

変計角及びアクチュエーター制御設定

高さ 2730mm |

| |

|

| |

●変形角と荷重速度 |

| |

変形角(rad) |

変位量(mm) |

加重速度(mm/sec) |

1/600 |

4.55 |

0.2 |

1/300 |

9.1 |

0.2 |

1/200 |

13.65 |

0.5 |

1/150 |

18.2 |

0.5 |

1/100 |

27.3 |

0.5 |

1/75 |

36.4 |

0.5 |

1/50 |

54.6 |

0.5 |

引張方向で破壊 |

+230まで |

0.5 |

|

| |

|

| |

●計測位置状況 1

試験体における各接合部要素の部材間の相対変位を計測した。 |

|

●計測位置状況 2

杉板相互の変位を上部・中部・下部の3ヵ所において計測した。 |

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

| |

次回はこの実験結果の予定です。 お楽しみに |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

●<たはら・まさる> 「木構造建築研究所 田原」主宰 http://www4.kcn.ne.jp/~taharakn

|

| |

|