|

|

|

|

| |

こんにちは。連載15回目です。

奈良県吉野より今月も元気いっぱいでお贈りします!

今回のテーマは「製品の出荷」です。

注文が入ってから出荷するまでの実際の工程を見ていきたいと思います。

出荷の光景は、昔と今で大きく様変わりしました。

昔は(と言っても10年ほど前の話なのですが)材木屋さんへの梱包販売が主流でした。

梱包販売とは、「規格寸法の製品」で「色々な等級が入った」形式での販売という事です。

例えば、柱であれば「10尺(3m)の4寸(120cm)角」で「一面無節、二面無節、三面無節、四面無節…」がミックスされた形での販売です。

この当時の注文で頻繁に聞かれたフレーズが「出来合い」です。「出来た分だけ送って」という発注形式だったわけです。10tトラック一杯分の製品が出来たら出荷するという感じでした。

この当時の製品出荷の中での重要な作業のひとつが「刷り版」でした。刷り版とは、製品に商品名を印字する事です。これがとっても重要な仕事で、いかに綺麗に印字するかを競うような感じもあったそうです。 |

| |

|

| |

|

|

刷り版をした柱です。当社の屋号、等級、寸法、会社名が印字されています。 |

| |

|

| |

刷り版の仕方をご説明しましょう。

文字の型を抜いた銅版に、たわしを使って黒や赤の顔料を刷り込みます。仕組みは簡単ですが、綺麗に印字するにはコツがあり、力の入れ具合が非常に難しいです。力を入れすぎると文字が滲んでしまい、逆に力を抜くと文字が薄くなり、見た目が悪くなります。 |

| |

|

| |

|

|

この銅版はかなりの年季モノで、かなり使い込んだ感があります。写真上のタワシに顔料を染み込ませて、刷り込みます。 |

| |

|

| |

刷り版を綺麗に見せるのには理由があります。製品市場や材木屋さんの倉庫で製品を立てた時に、刷り版が綺麗な方が好印象を与え、売上にも少なからず影響があったそうです。顔料の中に軽油を入れて、文字の色合いが良くなるように工夫したという話も残っているくらいです。また、会社名や屋号が一種のブランドとなっていたようで、刷り版をそっくり偽装して、他社の製品に印字して販売されたケースもあったようです。いわゆる偽ブランド品です。 |

| |

|

| |

|

|

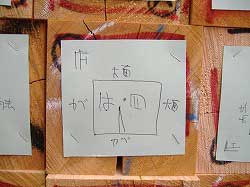

左側が当社の屋号「山誉(やまほまれ)」の刷り版です。 |

| |

|

| |

今でも刷り版は行っていますが、その割合は少なくなりました。

現在の製品出荷の様子の中にその答えが見えてきます。

昔と比べて大きく変わった所は、別注品の割合が格段に増えたという点です。これは製材所さんのスタイルによっても違うのですが、当社の場合は、規格品の梱包販売が減り、「別注品」や「邸別出荷」が大半を占めるようになりました。

柱なども出来合いをミックスした形ではなく、この家の柱、その家のあの部屋の柱…といった感じに変わりました。そして、昔の刷り版ではなく、「番付入れ」を行うようになりました。番付とは設計図面に基づき、柱の使用箇所や化粧面の方向を指定する事です。 |

| |

|

| |

|

|

図面を見ながら、化粧柱1本ごとに番付を入れていきます。 |

| |

|

| |

|

|

木口の断面には、こんな感じでラベルを貼ります。 |

| |

|

| |

|

|

こんな感じの山になります。 |

| |

|

| |

「無節」や「上小節」などの柱はもちろん、「一等」(節あり)の柱にも番付を入れます。

一等は節が沢山あり、死節やハチクイなどの欠点が入る等級です(等級についての説明は月刊杉10号の回をご参照下さい!)ので、番付入れがかなり効果的になります。

化粧一等という等級がある事を以前にお話しました。

「化粧」面に使える「一等」、つまり死節やハチクイがない一等という事ですが、柱の場合に4面全てが化粧一等の材というのは少なく、いくつかの面には死節やハチクイが入ってしまいます。しかし反対に、柱の4面全てに欠点が入る事も少なく、欠点が壁の中に隠れるように番付を入れる事で建築後の印象が格段によくなります。 |

| |

|

| |

|

|

一等の柱の一部分です。これはハチクイですが、この部分を壁の中に隠れるように使えば、仕上がりの見た目は格段によくなります。 |

| |

|

| |

|

|

平面図から化粧面の利き具合を拾う事の利点は他にもあります。見えにくい場所になる面の等級を落とすことで、コストを下げる事が可能になります。写真は四面が見える柱です。等級は「三面上小節一面小節」です。死角になる面を上小節から小節に等級を落とす事で、材質面のクオリティはそのままでコストダウンにつながります。 |

| |

|

| |

内装材にしても、昔であれば4m4寸×1寸5分という規格品の各種等級がセットで一山…といった感じでの出荷が多かったのですが、現在では、4m4寸×1寸5分の三面無節が2丁、3m4寸×1寸の二面上小節が1丁…といった感じの邸別での出荷が大半を占めるようになりました。

昔と今の出荷スタイルで変わった点として、納期が短くなった事もあります。

必要な時に、必要な材を、必要な量だけ…というのが現在の流れで、当日の朝に注文をいただき、その日に発送というのも珍しくありません。もちろん、乾燥材が必要になりますので、注文後に製材を始めたのでは間に合わない為、半製品としての在庫を幅広く持っておく必要があり、在庫管理が商売の大きな決め手となりました。

今回は製品の出荷の今昔を見て行きました。

柱の出荷について考えると、昔の「刷り版」の手間が現在の「番付入れ」に変わったわけです。時代背景に応じてスタイルは変わるわけですが、住まい手の方を想い、1本の木を最大限に有効に利用する事を想うと、今のスタイルの方が良いように思います。ですが、刷り版を入れた柱が立ち並ぶ「昔の材木屋さんの光景」が失われつつある事は寂しい感じがします…。

次回は製品のセリ市の今昔について見てみたいと思います。

お楽しみに!

つづく |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

●<いしばし・てるいち> 吉野杉・吉野桧の製造加工販売「吉野中央木材」3代目(いちおう専務)。杉歴やっと1年。杉マスターを目指し奮闘中!

吉野中央木材ホームページ http://www.homarewood.co.jp

ブログ「吉野木材修行日記」http://blogs.yahoo.co.jp/teruhomarewoodもよろしく!ほぼ毎日更新中です。

|

| |

|

| |

|