| |

|

| |

|

| 南雲: |

そういう意味じゃ海野洋光さん(海野建設)の存在も大きかったのかもしれない。海野さんって、ちゃんとしたメーカーとか工務店にはない、ある種のインチキ臭さがあるじゃない(笑)。それが地域を変えていく可能性のような、そういうのも僕は少し感じたんだよね。 |

| |

|

| 若杉: |

でも、最初はけっこうケンカしてたじゃないですか。 |

| |

|

| 南雲: |

してた。大嫌いだった。向こうも嫌いだったと思うし。でも、だいたいそんなもんだと思うよ。会った瞬間仲がいい、なんて長続きしないけど、海野さんとはずっと3年くらいケンカしてたから。 |

| |

|

| 千代田: |

海野さんたち、南雲さんを悪魔扱いしてたからね(笑) |

| |

|

| 内田: |

たぶん、私が取材しに行ったのは、それを乗り越えたあたりですよね。乗り越えていたから、中村さんも海野さんも心を開いて取材を受けてくれた。 |

| |

|

| 南雲: |

たぶん、その日向の話を若杉さんや千代田さんにもしてたんだよね。それで、課外授業の話が来た時に2人の名前をすぐに出したんだよ。 |

| |

|

| 内田: |

で、その時にミロモックル使ったから馬路村にも行った、と。それが重なってるんだよ。 |

| |

|

| 千代田: |

それはでもスギダラとしてじゃなくて、WEBサイト立ち上げる前の話。 |

| |

|

| 若杉: |

でも、『月刊杉』に馬路村の話載ってるよね。 |

| |

|

| 千代田: |

いや、『月刊杉』には載ってない。スギダラのWEBを立ち上げた時に長まっちゃんが書いてくれたの。 |

| |

|

| 若杉: |

そーだそーだ。長まっちゃんにレポートしてもらったんだ。 |

| |

|

| 内田: |

未だに、群馬ツアーのところが「若杉さん準備中」になってる(笑) |

| |

|

| 若杉: |

そうです。オレは未だに何も書いていません。 |

| |

|

| 長町: |

ホームページつくるから、って「スギダラとは」と馬路村ツアーだけ先に書いたんですよ。 |

| |

|

| 千代田: |

とりあえずコンテンツだけ南雲さんがひな形だけつくって埋めていったんだよね。 |

| |

|

| 南雲: |

「スギダラとは」なんて今読んでもいいよね。 |

| |

|

| 千代田: |

それで僕のところにいきなり「会員登録ページ」ってのがやってきた。 |

| |

|

| 南雲: |

今、会員何人? |

| |

|

| 千代田: |

1600人くらいかな。ここ1,2年であまり伸びてないんですよ。 |

| |

|

| 若杉: |

長野(長野県栄村セミナー&スギダラツアー)もやったし増えてるはずだよ。 |

| |

|

| 千代田: |

活動家は増えてるけど、会員は……。 |

| |

|

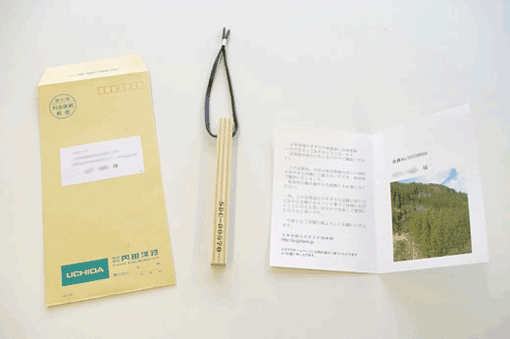

| 長町: |

今もあの会員証発行してるんですか? |

| |

|

| 千代田: |

してるしてる。してるんだけど、材料も手に入れてるんだけど、うちのメンバーがちょっと忙しくて。ちゃんとやらないとね。あれ、けっこう大変なのよ、焼き印入れて。 |

| |

|

| 若杉: |

(小さい声で)昼間やってもヤキイン(夜勤)なんてね。 |

| |

|

| 内田: |

(爆笑) |

| |

|

| 長町: |

さりげなく入るね。 |

| |

|

|

| スギダラ会員証。杉材は会員の方から寄贈いただいている。スギダラ本部にて、焼印、会員番号、ストラップ用穴あけ、ストラップをつける、という作業を行い、会員のみなさまへ送付。会員証の杉のサイズは「杉太(スギタ)」の1/10。 |

| |

| |

| (注・ここで、南雲さんPC取り出し、過去の記録を確認する。記録が手元にあるなら早く出して欲しかった) |

| |

|

| |

|

| 南雲: |

ほら、スギダラができるまでいろいろやってるんだよ。2003年にスギダラファニチャー「高杉太」「動杉太」って書いてある。 |

| |

|

| 若/千代: |

あー、「エデュケーションEXPO」の時だ。 |

| |

|

|

|

毎年、東京と大阪にて行われる、教育関係者向けセミナー&展示会「New Education Expo」。内田洋行が事務局を担当している。展示会などのある程度予算がつく時に、展示会場を構成するしつらえとして、杉を使った家具を実験的につくっていった。国産材活用のセミナーには過去に東京大学の腰原先生、JR九州の津高守氏(スギダラ北部九州支部)、吉野町議員の中井章太氏(スギダラ関西支部)、日南市の河野健一氏(宮崎県日南市飫肥杉課)といったスギダラ関係者が登壇している。 |

| |

|

| |

|

| 長町: |

それはどういう主旨で出品したんですか? |

| |

|

| 若杉: |

なんであれをつくったかというと、「杉太」の商品化をウチの母体のオフィス事業部が拒否したんですよ。それで教育事業部の方だったらやれるのでは?って、教育の親分に相談したら、「ま、EXPOで出してみろ」って、軍資金も出してくれた。 |

| |

|

| 千代田: |

けっこう金かけてやったんですよ。 |

| |

|

| 南雲: |

このころ屋台はもうできてた? |

| |

|

| 千代田: |

「語りバー」? |

| |

|

| 若杉: |

「語りバー」はhappi*注 の第1回(2005年「小さな夢」展)。 |

| |

|

| |

*注 happi・・・2004年にデザインの本質を考え、行動を起こし、世の中に提案する場であり、批評や勉強を継続的に行える場として発足。メンバーは五十嵐久枝、榎本文夫、小泉誠、寺田尚樹、南雲勝志、藤森泰司、村澤一晃、若杉浩一のプロダクト、インテリア、建築、環境などの幅広い領域で活躍する8人のデザイナーを中心に新規メンバーとして大治将典が参加。過去、3回の展示会を開催した。

プロデューサーの萩原修、ライターの長町美和子、編集者の内田みえ、グラフィックデザイナーの粟辻美早、デザイナーの粟辻麻喜、内田洋行のインハウスデザイナー千代田健一がサポートスタッフを務めた。 |

| |

|

| 南雲: |

そうだ。2003年の4月にGSデザイン会議が始まってて、5月に『コンフォルト』の「ドリョークデザイン」連載開始、って書いてある。このあたりで、やらねばやらねば、って思ってた頃だったんだろうね。2003年8月にozoneの「プロダクトデザインの思想」展で「すぎっちょん」やってるから、菅原さんが見に来た時は、やっぱりまだスギダラになってなかったんだ。 |

|

|

| 若杉: |

杉太は2002年でしょ? |

| |

|

| 南雲: |

2002年の10月。 |

| |

|

| 若杉: |

あぁ、やっぱり本当は2002年の10月なんだね、スギダラケ倶楽部の起源は。WEBの立ち上げは後になったけど。 |

| |

|

| 千代田: |

「すぎっちょん」はなんであんなのつくったんだっけ。 |

| |

|

| 南雲: |

まっすぐの角材モンばかりだったから、ちょっと違う感じのがやりたかったんだろうな。 |

| |

|

| 長町: |

その時は他には? |

| |

|

| 南雲: |

それだけ。「すぎっちょん」の上にいっぱい模型並べて置いたんだよ。「大杉」とか「高杉太」とか「動杉太」とか、ダーッと。それを菅原さんが見てびっくりしちゃって。「この人たち何?」って。で、2004年の1月に群馬ツアー。その前の12月に和田さんに「課外授業やってくれませんか」って言われてる。その後、「ギネスギ」とかつくって、その後、4月に馬路村に行った。馬路村で結成の話が出たんだろうな。ところで、スギダラって言葉はいつできたんだろう? 一発で決まったね。 |

| |

|

| 千代田: |

もうその頃には言ってましたよ。日本全国スギダラケ倶楽部。略して「スギダラ」って! |

| |

|

| 若杉: |

南雲さんが「昔は杉だらけだったじゃないか」って言ったんですよ。「一家に一台杉の家具があるべきなんじゃないの?」って。 |

| |

|

| 長町: |

飲みながらしゃべってると議事録が残らないからね。 |

| |

|

| 南雲: |

で、2004年6月1日にスギダラケ倶楽部が正式に発足、と。その時にホームページをつくった。課外授業も2004年の10月から。 |

| |

|

|

|

|

| happiによる第1回展示会「小さな夢」展(2005年)にて出展した屋台「語りバー」 design/南雲勝志 |

|

|

|

| 2003年8月、「プロダクトデザインの思想」展に出展した「すぎっちょん」 design/南雲勝志 |

|

某OA機器メーカーのライブオフィスのためのコラボレーション テーブル「ギネスギ」。 110mm角、2.4mの角材を連結して設置。全長は9mで世界最長記録を誇る。(それでギネスギ) |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| 第2章 スギダラの背景にあったもの |

| |

|

| |

|

| 2-1 デザインの本質とは |

|

| |

|

| 南雲: |

2004年ってそういう意味じゃいろいろあったんだな。『ナグモノガタリ』も2004年だし。 |

| |

|

| 千代田: |

なんといってもあの課外授業がまともに活動する契機になった。 |

| |

|

| 若杉: |

そうだね! |

| |

|

| 内田: |

大げさかもしれないけど、やっぱり2000年あたり、このままデザインやっててもダメなんだ、ってわかる人は感じていて、じゃ次どうしたらいいんだろうか、って模索していた時、南雲さんと若杉さんは杉と出会ったことで変わっていった、と。杉だけじゃなくて地域の活性化みたいなこと。地域が元気になって、山も元気にならなくちゃ日本全体がダメだよね、っていう風になっていった。 |

| |

|

| 南雲: |

そういうのまったく無視して「このデザインかっこいいね」なんてのはもうデザインじゃねぇ! みたいな。 |

| |

|

| 若杉: |

僕の立場から言うと、メーカーのロジックでモノをつくっていて、それが何ともむなしいというか、何も幸せな感じがしないし、企業のあり方ってのは本当にこれでいいのか、って思ってた時期なんですよ。世の中のデザインが行き詰まり感を持っていたのと同時に、企業の行き詰まり感もどこかにあって。そんな時、南雲さんが言い始めた、企業とぜんぜん関係ない「地域」とか、量産とまったく関係のない「杉」っていう、相対するものの持つ意味が、なんかもう理屈じゃなく、「これはなんかある!」って直感がありましたね。 |

| |

|

| 南雲: |

僕は考えてみると、それ以降は商品デザインってものをしてないよね。 |

| |

|

| 若杉: |

オレは南雲さんにたくさんデザインをお願いしたにも関わらず、やらないって言うから(笑)。これやれば儲かるのに、って言うのにやらない、って。 |

| |

|

| 南雲: |

それはやらなかったのか、できなかったのか、わからないよ。できなかったのかもしれないな、能力的にね。 |

| |

|

| 若杉: |

そんなことないよ。これやらなきゃ、あれやらなきゃ、それもやらなきゃ、なんて(条件的な)こと言うと「そんなこと言ったら形なんか見えてるじゃないか」って……。 |

| |

|

| 南雲: |

ま、デザインの概念が変わったよね。 |

| |

|

| 若杉: |

意味というか、思いとか、絶対的な嗅覚の中で始まったことなんだけど、現場を見て、いろんな人たちと触れ合って、飲んだり大騒ぎしたりしてる狭間に、「あ、これかもしれない!」って真実が一個ずつ出て来るんですよ。それが、ある時に「それはこういうことじゃないの?」って誰かに言われた時に、あーなるほどね、って確からしさにつながっていく、という積み重ねだったような気がするんですよね。最初は何か意味があったわけでもなんでもなく。 |

| |

|

| 長町: |

そうね、それこそ会議から生まれる方向性があって突き進んでいくんじゃなくて、行った先で見つかっちゃう、みたいなね。 |

| |

|

| 若杉: |

そうなんですよ、自分たちで発見したんじゃなくて、流されていろんなところに行っちまった時に、いろんなことを教えられるというか。そりゃデザインとはぜんぜん関係ないことなんですよ。特にアヒルのダンス踊ったりとか、何かイベントの手伝いをするとか、すると「これはすげぇコミュニケーションのしくみが裏に隠れている」とか解釈してしまうんですよね。 |

| |

|

|

|

|

| 「アヒルのダンス」の発祥は高千穂。老若男女が恥ずかしさを乗り越え、本気で楽しく踊る。ツアーに行った先々で披露していた。 |

|

毎年、群馬のヨシモトポール(株)が近隣住民を招待し開催する納涼祭。花火、出店、に加え、ステージでのスギダラによる「アヒルのダンス」が恒例となっている。 |

|

| |

|

| |

|

| 千代田: |

だからね、こういうのは若い人間を育てるのにうってつけだと思うわけです。若いスタッフをそういうイベントがあるたびに1人2人送り込む。そういう世界観みたいなことを少しずつ感づいてもらう、みたいなことをけっこうやってましたよね。 |

| |

|

| 若杉: |

うん。そうしないと(社内で)伝わらないんですよ。説明しても遊んでるだけにしか思われないし、言えば言うほど誰も信じてくれないし。そこで何が起こっているのか、何がその裏に隠れているのか、ほんと言葉にできて説明できるくらいならとうに説明してますよ。「あ!これかも!」カモ!カモ!ってのが、積み重なっていって、あるとき一つ合点がいくって感じなので、それこそデザイン史の中に書かれていないような軸の存在がここに隠れている、という気がして。 |

| |

|

| 内田: |

それって、デザインと関係がないような気がするけど、実はデザインにいちばん必要なことなんだよね。根底にあるもの。今までのデザインが違うんじゃないの?ってみんな感じてたのはそこだったわけじゃない。造形とか資本力、ユーザーのニーズのマーケティングうんぬん。でも、もっと根底にある、なんか違うんじゃないか?っていうところを、スギダラツアーで現地に行ったり、人に会ったりしているうちに、なんとなくわかってきたというか、感じてきたというか、そういうことなんじゃないかな。本当はいちばん必要なことだったんだけど、ということ。 |

| |

|

| 若杉: |

そうそうそう。 |

| |

|

| 内田: |

それを日本はどんどん失ってきちゃった。 |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| 2-2 行って、見て、感じて、語る |

|

| |

|

| 長町: |

スギダラ設立した時には、実はわかってなかったことがいっぱいあって、やってるうちにだんだんと見えてきたことがいっぱいある。 |

| |

|

| 千代田: |

そうだよ。課外授業でわかったこともあったし、そこから先に吉野や秋田の人たちとつきあって分かったこともあったし、お祭りとかイベントがあると呼ばれて行くわけですよ。(月刊杉06号/2005年12月:特集秋田)。 |

| |

|

| 内田: |

「スギダラはツアーが基本」みたいなことを誰かが言ってたけど、そこに行って、その地域の人たちとつながって……。 |

| |

|

| 南雲: |

飲んで歌って(笑) |

| |

|

| 千代田: |

いろんなところで言われた。なんでこの人たちこんな宴会自慢するんだろう?って(笑) |

| |

|

| 若杉: |

南雲さんの、あの延々と自己紹介させるってのはどこから来たんですか。 |

| |

|

| 内田: |

吉野は、私初めて行ったけど、自己紹介で2〜3時間つぶしたんだよ。 |

| |

|

| 長町: |

終わらないんだよねー、あれが。 |

| |

|

| 内田: |

秋田では「恒例の」って言ってた。だからたぶんその前にやってるんだよ。 |

| |

|

|

| スギダラツアー恒例の自己紹介。参加者全員が必ず話し、話している途中で質問も入るため、いつも必ず長時間に渡ることに。 |

| |

|

| |

|

| 長町: |

でも、あの自己紹介はものすごく重要。 |

| |

|

| 一同: |

重要、重要!! |

| |

|

| 長町: |

単なる自己紹介じゃないからね。思いの丈を言える場……。 |

| |

|

| 南雲: |

矢のような質問が飛んでくるからね! |

| |

|

| 若杉: |

それは南雲さんじゃないですか。 |

| |

|

| 千代田: |

矢どころじゃないよね(笑) |

| |

|

| 内田: |

あの自己紹介があったから『月刊杉』をつくろう、って話になったんだもの。みんなしゃべりたくてしゃべりたくて……。 |

| |

|

| 千代田: |

しゃべりたくない人もいたのかもしれないけど。 |

| |

|

| 若杉: |

許されないもんな(笑) |

| |

|

| 南雲: |

ICS(カレッジ)*注 なんかの飲み会もそうだったんじゃないの? |

| |

|

| 若杉: |

たしかに。南雲さんは学生に自己紹介させてた!「夢を言ってみろ!」とか。 |

| |

|

| |

*注 ICSカレッジ・・・インテリアデザインの専門学校、ICSカレッジオブアーツ。南雲さんは過去数年間、家具デザインの講師をしていた。 |

| |

|

| 長町: |

きっと鈴木惠三さんがやってたんだよね。 |

| |

|

| 若杉: |

あー惠三さんもやってた! |

| |

|

| 長町: |

「ただそこにいるだけじゃダメだ。何考えてるのか言え!」とか。 |

| |

|

| 内田: |

自分を語らせるんだよね。 |

| |

|

| 千代田: |

それがよかったんだと思うよ。みんなで言う、それをみんなで聞く。で、みんなで盛り上がる。 |

| |

|

| 若杉: |

あのコミュニケーションのスタイルってのは、企業とか、今までの俺たちが経験してきた中ではあまりないことじゃないですか。どんどんしゃべる。どんどん突っ込まれる(笑) |

| |

|

| 南雲: |

下っ端もエライ人も同じ目線で語れるからね。社長も面白いこと言わないと「ハイ次!」とか言われて(笑)。若手だって面白ければやたら長くて。 |

| |

|

| 長町: |

ヨシモトポールの社長の話がすごく心に残ってる。 |

| |

|

| 内田: |

そうだよね、この人は、と言われる人の言葉はやっぱりすごいよね。 |

| |

|

| 長町: |

人がしゃべってるのを聞くと、自分ももう少し深く考えないといけない、って気になって焦るんだよね。 |

| |

|

| 若杉: |

そうなんだよね! |

| |

|

| 南雲: |

逆にさ、考えすぎたようなことを言うと、ほとんど純粋に思ったことをスパッと言う人に「負けた!」って時がある。 |

| |

|

| 一同: |

あるある! |

| |

|

| 南雲: |

考えすぎるよりは真実をそのまま言うことが正しいんだ!ってわかっちゃう時があってさ。 |

| |

|

| 若杉: |

そうそうそうそう。 |

| |

|

| 内田: |

私は自分で思ってたことが、今まで特に言うようなことじゃないと思ってたのが、スギダラツアーに行くと、「言っていいんだ!」とか「みんなも思ってたんだ!」っていう思いが誘発されるようなところがある。 |

| |

|

| 長町: |

そうそう。あぁ自己啓発セミナーに似てるかも。 |

| |

|

| 内田: |

似てる似てる(笑) |

| |

|

| 南雲: |

そんなこと言うとナントカ教みたいになってくるよ。 |

| |

|

| 内田: |

「スギダラ教」なんだよ。 |

| |

|

| 長町: |

自分のことをさらけ出してしゃべることが快感になってくるんだよね。 |

| |

|

| 南雲: |

「スギダラ狂」なんじゃないの(笑) |

| |

|

| 長町: |

でも、なんでも話せる場がある、っていいと思う。 |

| |

|

| 千代田: |

だって課外授業での日向の子供たちも、最初はよくしゃべれる子がグループの代表みたいに話してたけど、最後の方はみんなそれぞれに話すようになったきたしね。 |

| |

|

| 内田: |

役所に入った子がいるんでしょ? |

| |

|

| 千代田: |

松本さんね。 |

| |

|

| 内田: |

それだって10年の成果だよね。教育ってすごい。 |

| |

|

| 南雲: |

ついに一緒にアルコールが飲めるようになるね。 |

| |

|

| 長町: |

早い! だって12歳だったんだもんね。 |

| |

|

| 内田: |

スギダラが10年経つんだもの。 |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| 2-3 町おこしじゃなくてデザイン活動。杉じゃなくてソウル |

|

| |

|

| 南雲: |

そんなにスギダラを広めようとかあんまり思わなかったし、ナントカ教でもないけど、「思想は持ってデザインはちゃんとやるんだよ」ってのはあったと思う。いつも持ち続けようと思ってね。いい加減なやつらじゃなくて、「やるところはちゃんとやるんだぜ、デザインだって一流なんだぜ!」って。それは抑えるところは抑えないと、ただのくだらない遊び仲間の集まりだ、って言われかねないからね。 |

| |

|

| 長町: |

デザインなんだよね、元にあるのは。 |

| |

|

| 内田: |

そうそう、デザイン。 |

| |

|

| 長町: |

何かプロジェクトを企画して金儲けにつなげるような、プロデューサー的なものとは違う。 |

| |

|

| 内田: |

スギダラ宣言の文章の中に「デザインをキーワードに」って書いてなかったっけ? |

| |

|

| 千代田: |

そりゃ、設立したのがデザイナーなんだから。 |

| |

|

| 内田: |

いや、そう見えてない人たちもいると思う。町おこしの活動みたいに。 |

| |

|

| 千代田: |

それはそうなんじゃないの。環境保護団体のつながりで来る人もいるし。 |

| |

|

| 内田: |

それはちょっと違うじゃない。例えば南雲さんだって若杉さんだって、千代田さんだって、自分たちのデザイナーという仕事、職能の中でやってるわけじゃない? |

| |

|

| 長町: |

結果としてそれが町おこしにつながっていけばいいんだけどね。 |

| |

|

| 内田: |

たぶん、それがデザインの根本でもある。 |

| |

|

| 南雲: |

ま、そう思ってたかどうかわかんないけど。ただ、俺たちは林業を背負っているわけじゃない。俺たち自身で林業をどうこうできるわけじゃないし、林業やる人の元気になれば、ね。 |

| |

|

| 若杉: |

オレは最近、話をする時「杉という名のソウル(=魂、心)」って言ってるんですよ。「これはソウルのことを言ってます」と。 |

| |

|

| 内田: |

あぁ。スギダラっていうと、杉だけを対象にしていて、他の檜とか広葉樹を否定してるって思われてるけど、そうじゃないもんね! |

| |

|

| 南雲: |

そんなの7、8年前に終わってるよね。 |

| |

|

| 長町: |

杉は代表選手ってだけで。 |

| |

|

| 内田: |

杉はそういう日本のいろいろな問題の最たる象徴なんだよね。 |

| |

|

| 千代田: |

それはことあるごとに記事にも書いてるし、話もしてるし。 |

| |

|

| 内田: |

でも、杉にこだわってる人たち、って見方もある。 |

| |

|

| 南雲: |

それはあるよ。それは7千年も8千年も昔の埋没林だって杉は出てくるし、ずっとずっと(日本人と)一緒にやってきたのに……。ま、弱さの象徴だよな。それと自分がかぶるところもあるんだよ。自分がケヤキみたいな人間だったらまた違うんだろうけど。 |

| |

|

| 長町: |

弱さね。あと「時間がかかること」の象徴でもある。杉が生きていけるようなゆっくりとした社会を取り戻さないといかんね。 |

| |

|

| 若杉: |

そうだよね。 |

| |

|

| 南雲: |

その時に、お金を稼がなくても生きていける術を身につけないとダメだね。 |

| |

|

| 千代田: |

でもほんとに一時期は生産という方向にしか目が向いていない時期があったよね。それを後々どう循環させるか、っていう……なんだっけ? サス…… |

| |

|

| 内田: |

サスティナブル(=持続可能な)。 |

| |

|

| 千代田: |

そう、サスティナブルデザインが全然考えられていないモノづくりのあり方がずっと続いてきた。メーカーもローコストで量産することばかりを考えてて。 |

| |

|

| 若杉: |

結局さ、杉が(林業が)ダメになってしまった50年の間に、そういう消費社会に俺たち自身がしてしまって、それ(安い量産品)がなくても生きられるのに、なくては成り立たない世の中にしてしまっている、ということじゃないですか。だってこの前行った(長野県)栄村なんて、南雲さんも言ってたけど、里と関わらずに生きてきた、って。石油もいらない、薪でいい、って。地元で採れるもので生きていけると。それがつい最近まで続いてた、と。それを聞くと、これで済むのに量産品を買ってしまった、とか、みんなそんな風になってしまっているというのが、最近つくづく……。 |

| |

|

| 南雲: |

それが経済社会だよ。わざわざいろんなことを起こしてお金をかけて、それで稼いだお金で交換し合うわけでしょ。 |

| |

|

| 千代田: |

まあね、それによってまったく違う概念のモノもできるんだけど、メーカーがやってることって基本シェア争いじゃないですか。今までスチールでできていても、プラスチックで軽くもっと安くできる、って言ったら、そっちに代替されていくし。そういう風な中で木材が切り捨てられてきたわけでしょ。 |

| |

|

| 内田: |

生産っていうことが、昔はみんなが必要なものがみんなに行き渡るように、循環するように、ってなってたじゃない。だけど、戦後はお金を儲けるための生産活動になって、そのモノがなくてもみんな生きていけるようになってしまった。で、次に代わるもの、次に代わるものってつくっていくうちに、モノが余っちゃって、それをただ消費していけばいい、って考え。そこが間違ってたはずなんだけど、その間違いに震災の時、みんな気づいたかと思ったら、結局気づかなかったみたいだよね。結局戻って来ちゃったでしょ、世の中の動きも。 |

| |

|

| 千代田: |

それはそうだと思うよ。そういう状況下にあって、味わいとか肌触りとか匂いとか、ってこと関係ないから。 |

| |

|

| 内田: |

それどころか、どんどんお金が儲かるしくみの方へまた行っちゃったでしょ? |

| |

|

| 千代田: |

もう最安のコスト。仮設住宅だって顕著な例じゃないですか。最低のコストでできる方法が採択されるんですよ。 |

| |

|

| 若杉: |

だから、杉を見直すってことは、俺たちが昔住んでいたような……ま、WEBサイトにも書いてあるけど、さまざまな知恵とか原風景とか、どうやって生きていくのか、どうやって生きていかなければいけないのか、っていうことを見直すってことなんですよ。そのヒントが、杉の中に隠れているんじゃないのか、って、あの「スギダラ宣言」の中に書かれているじゃないですか。 |

| |

|

| 長町: |

その通りなんですよね。 |

| |

|

| 南雲: |

(長野県栄村)秋山郷なんか行くと、未だにそんな生き方してるんだよ。 |

| |

|

| 若杉: |

してるよねぇ! |

| |

|

| 南雲: |

俺たちよりもはるかにレベルが高い。 |

| |

|

| 千代田: |

実践者だもんね。 |

| |

|

| 南雲: |

そ、実践者。 |

| |

|

| 若杉: |

南雲さんが高校生の時に鈴木牧之(すずきぼくし)の本を見ていたく感動したって、興奮して僕にいろいろ話してくるんですよ。きっと何者かに導かれてたぶんこうやって来ているんだろうな、って。ただ、今それは(=秋山郷の暮らしは)何がすげぇのかって言っても、まだモヤモヤしてるだけで姿が現されてないし、見えてないので、そういうことを「なるほど!」って感じる人がまだ増えてこないんだよね。 |

| |

|

| 南雲: |

まぁね。栃の実食べたり、木の根っこ食って生きてさ、ほんと食料なくなったら滅びていく、それも自然の摂理であって、だけど誰にも迷惑かけずに享受して、自然に生きてきたみたいな人がいるんだよね、今も。 |

| |

|

| 千代田: |

だけど、そういう暮らしが成立しているのは、中国もそうだけど少数民族で隔離された世界の人たちでしょ。日本なんてどこ行ったって金太郎飴みたいに均一化してるし、風情なんてないし。 |

| |

|

| 南雲: |

ただね、人間の生き方のような気がしてるんだよね。インドなんてあんなに人が多いけど、精神的には豊かな気がする。 |

| |

|

| 内田: |

ブータンだってね! |

| |

|

| 南雲: |

カネがなくたって幸せなんだもんな。 |

| |

|

| 内田: |

そういうのわかってるはずじゃない、日本人も。それなのになんでこう変われないのかな、って。 |

| |

|

| 長町: |

ねぇ! |

| |

|

| 千代田: |

いや、たぶん変われるほどの小さな規模じゃなくなっているからだと僕は思ってるんだけど。 |

| |

|

| 南雲: |

そもそも精神論で言って、あの震災で何を学んだか。大事なものはお金じゃないし、モノじゃないし、愛だよ! なんて言ったってさ、そもそも愛がないんだから(笑)。元に戻るに決まってるよ。 |

| |

|

| 内田: |

そこか。失ったものはでかいな。 |

| |

|

| 若杉: |

オレね、……たぶん日本にもそういう思いはあって、潜在意識はあるし、そういう風に変えていきたい、変わりたい、って思ってるんだけど、どういう風にしたらいいのか、っていう「術(すべ)」、やり方、方法が提示されていない、ってのが最大の問題だと思うんですよ。本来それを提示する側、世の中に見せる側、例えば行政とか企業がそういう方向を向いてないじゃん。いかに高度に社会を発展させていくかってことしか考えてないので、そもそも俺たちが、なんか根っこに忘れてきたんじゃないのか、って思っても、いやいやそんなことは置いといて、って世の中の方向を決めてしまうので、変わっていかないんですよ。 |

| |

|

| 内田: |

そういうことだね。 |

| |

|

| 千代田: |

いや、たしかにそれもあるけど、こっちをやってるとあっちの年金問題が立ちゆかなくなるから、やむを得ずこっちを切り捨てるしかない、ってなるんですよ。 |

| |

|

| 内田: |

結局、予算の中をどう使っていこうか、って話にしかならないんだよね。 |

| |

|

| 千代田: |

杉がこうなったのだって、いわば貿易黒字の解消のためでしょ? |

| |

|

| 内田: |

国産材使え、って今言ってるけど、根本的な解決じゃないんだよね。そこに大きな問題がある。 |

| |

|

| 千代田: |

もうしょうがない、って政治家も思っちゃうんだよ。 |

| |

|

| 内田: |

根本から変えないと、って政治家も思えなくなってる、ってことでしょ。恐ろしい。失ったものはもうとてつもなくでかすぎるのかもしれない。 |

| |

|

| 千代田: |

でも、いろんなところでいろんな人が訴えてると思いますよ。 |

| |

|

| 内田: |

だよね。で、気づいてもいるよね? |

| |

|

| 長町: |

うん、気づいてる。 |

| |

|

| 若杉: |

だから、「スギダラがデザインだ」って言ってるのはそこにつながっているわけですよ。俺たちが何を形にしたり、何をデザインしたら、世の中が今議論してるような方向ではなく、少なくとも豊かな、ホッとするような方向に向かうのか、っていう作業そのものが「デザイン」のような気がするんですよね。 |